ステージに近づくと、高くセットされたシンバルと、ドラマー神保彰が持ち込んだ自前のYamaha製ブラック・ドラムセットが目に飛び込んでくる。右手には二台のYamahaシンセサイザーが積み重なり、左手には日本製のハンドメイドを思わせる白いベースが鎮座している。 全身白の衣装を纏い、神保彰(Dr)、向谷実(Synth/Piano)、櫻井哲夫(Bass)の三人がステージへ現れた。演奏が始まった瞬間、ピアノの第一音がまるで「宣戦布告」のように幕を開けた。

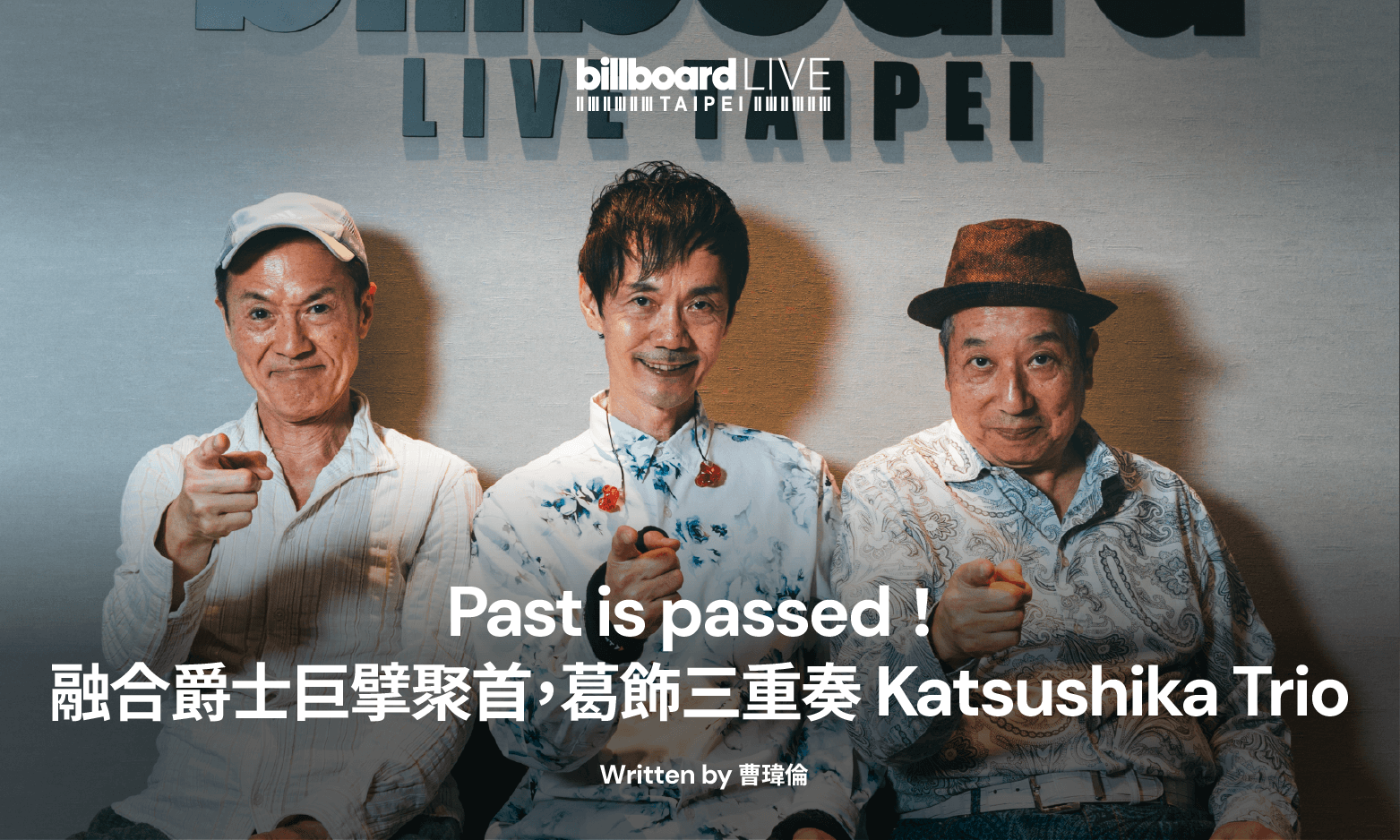

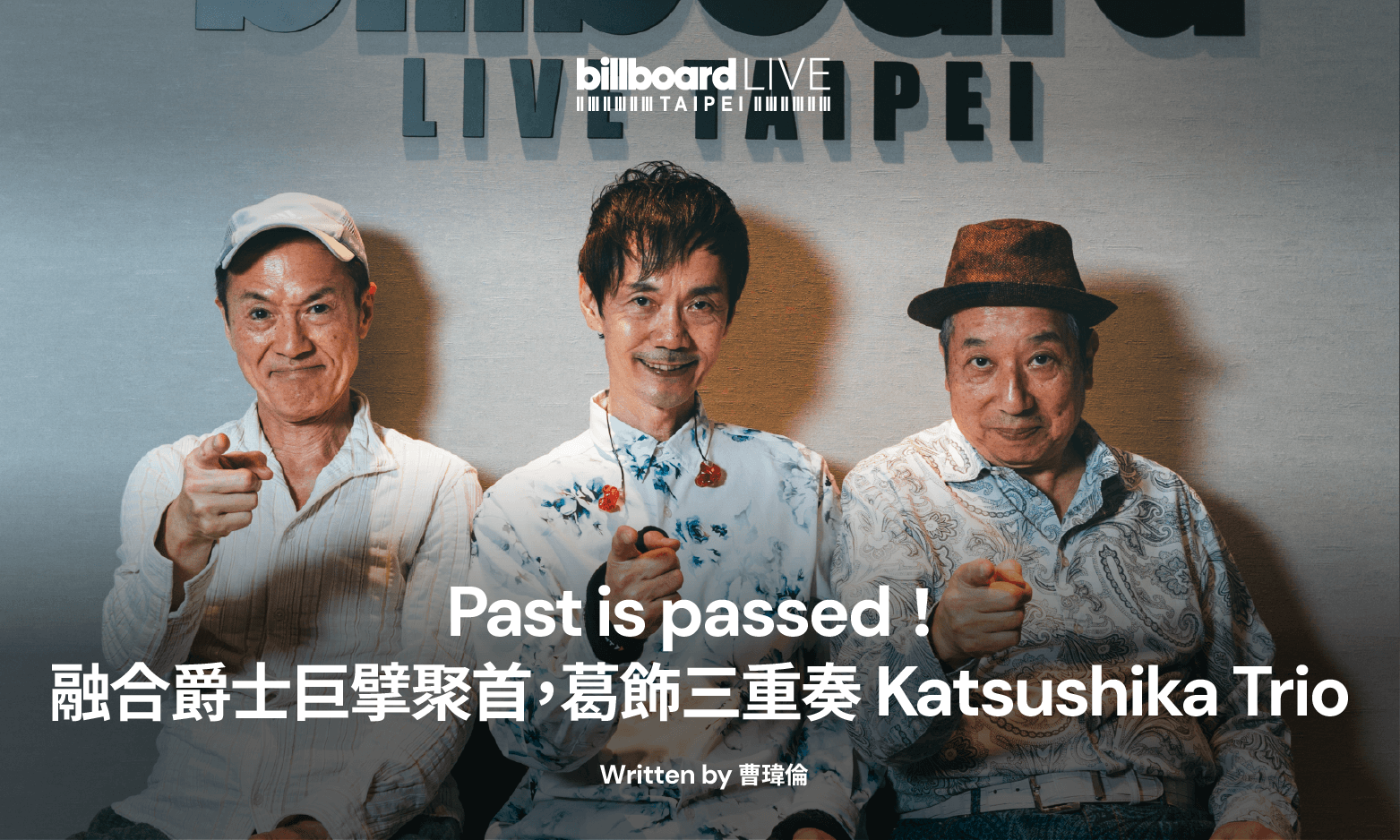

空間は音符で満たされている。三人編成だからこそ、一人ひとりの個性が際立って立体的だ。シンセサイザーの向谷実は、バンド活動以外にもゲーム音楽の作曲家として知られ、さらには日本全国110以上の駅で発車メロディを手掛けてきた。若者たちの青春の幻想や、通勤客の日常という背景にメロディを添えてきた人物だ。 遡ること1980年代、この三人はすでに音楽シーンを席巻していた。かつてのバンド「CASIOPEA」で世界ツアーを経験し、それぞれが離脱やソロ活動を経て、今再びここに集結した。幸運にも、私たちは半世紀以上にわたる音楽エネルギーが凝縮された、巨大な歴史の断片を目の当たりにしている。

今なお、かつての先駆者たちが残した作品を掘り起こす人々は絶えない。CASIOPEAが1979年に発表したセルフタイトル・アルバムは、今もなお熱く語り継がれている。ヴェイパーウェイヴ(Vaporwave)やシンセポップの愛好家、初期シンセサイザー奏者を仰ぎ見る者、あるいはジャズ・フュージョンの古典から学ぼうとするプレイヤーにとって、彼らは無視できない存在だ。

Chick Corea、Weather Report、Return to Forever、YMO、高中正義、T-SQUAREといった名だたるレジェンドたちと肩を並べ、今、かつしかトリオはこの物語の続きを書き記している。

オープニング曲『M.R.I_ミライ』は2023年のアルバム収録曲だ。イントロのシンセ・メロディは東洋的な色彩に溢れ、リズムとの噛み合わせは完璧だ。90年代の英国電子音楽家スクエアプッシャー(Squarepusher)が『Hard Normal Daddy』で見せた、ドリルンベースとジャズ・ハーモニーの実験的かつ完璧なバランスを彷彿とさせる。完全に電子化するのではなく、演奏者の「メカニカルな質感」を増幅させ、新しい演奏言語へと転換させている。 いかに自分を磨き続けるかという問いに対し、神保彰はインタビューで「現代のドラマーは習得スピードが非常に速い。

自分も常に新しい手法を吸収している」と語っていた。もしかしたら、彼も2000年代のレイヴ・ミュージックに感化されたのだろうか?あるいは、かつてのスクエアプッシャーこそが、ベーシスト櫻井哲夫からインスピレーションを受けていたのかもしれない。

かつて高エネルギーなライブパフォーマンスで名を馳せた「CASIOPEA」、そして後に派生したデュオ「JIMSAKU」。その精神を受け継いでいるからこそ、これほどまでに豊かな音楽世界を創造できるのだ。

『Spaceman’s Shuffle』の冒頭は、ラテン音楽の知恵を凝縮したかのようで、スペーシーなシンセの音色はSF映画のような色彩を添える。『Bright Life』は80年代を象徴するドラムのイントロで始まり、まるでフィル・コリンズとスティーヴィー・ワンダーが融合したかのようだ。向谷実が奏でる完璧なフックは聴く者をトランス状態へと誘い、神保のドラムが旋律と対話することで、最後の仕上げが完成する。

関連リスニング:

『a la moda』ではタンゴのリズムが多用される。伝説によれば、タンゴはかつて南米の若者たちが忍び会い、互いを誘惑し合うステップの中から生まれたという。そんな鼓動から一つのジャンルが誕生したと思うと、非常に魅力的ではないだろうか。

「ジャズ・フュージョン」という言葉そのものが、このジャンルの本質を物語っている。自由な即興とスタイルの融合は、聴き手に予期せぬ物語を届けてくれる。このスタイルを確立するには膨大なデータ量が必要であり、民族文化から音楽、言語、そしてグルーヴに至るまでを真に血肉化しなければならない。かつしかトリオのステージでは、ある瞬間はサンバ、次はシャッフルへと移り変わり、次の小節ではリズムセクションがシンセサイザーのために新たな物語の可能性を切り拓き、幻想的なテーマを奏でる。あるいはクラーベ(Clave)のリズムを呼応させ合う。

2025年最新作の『Katsushika de CHA CHA CHA』は、吹奏楽団とのコラボレーションがトリオに絶妙なレイヤーを加えている。軽快なチャチャチャのリズムに乗せ、彼らはそのユーモアを見事に捉えている。櫻井はベースで口笛を模した音色を使い、向谷はシンセでストリングス・セクションをシミュレートする。神保はここではあえて手数を抑え、ダンスミュージックの揺らぎをキープし、観客がさらなる音の荒波に備えるための休息を与えてくれる。

ここで『My Precious Heart』のような心地よい楽曲が演奏されることで、ライブ全体に呼吸する空間が生まれる。続く『Origin』は緊張感のある幕開けから、動的なソカ(Soca)やアフロビートのリズムへと転じ、不安を性的なラテン・ダンスへと昇華させていく。

『Red express』の優美なピアノが響くと、ドラムが優しく寄り添う。神保彰は極めて繊細なドラマーだ。無駄な動きは一切なく、すべての所作が楽器と対話している。一枚のシンバル、一つの太鼓から千万の変化を引き出すその技は、スティックの角度、打点、タイミングの妙によるものだ。エンディングには非常にテクニカルなユニゾンが用意されており、神保はドラムで歌うかのようにメロディの起伏に応える。即興ソロの後、一瞬にして「帰隊」し、完璧な斉唱を完成させる。

ライブには多くのセクションがあり、奏者たちはアイコンタクトでその長さを決めていく。これはジャズ・ミュージシャン特有の即興の阿吽の呼吸であり、現場での「リアルタイム作曲」に他ならない。モチーフを軸に即興し、最後には「我が家」である楽曲のテーマへと帰還する。 かつて台湾のある音楽家は、ジャズとは何かを問われ「Past is passed.(過去は過ぎ去ったもの)こそが、ジャズの重要な精神だ」と語った。この言葉を締めくくりとし、生活へのヒントとして、読者の皆様に祝福を。異なる価値観に直面したとき、ジャズのように多様で自由な姿で生きていけますように。

記事の作者